#优质作者流量激励计划#恒牛网

正统四年(1439年)八月十五日,左军都督府都督佥事王瑜的双手突然做出高举过头顶,如同被悬吊于空中的姿势,口中还不断呼救,场面有多诡异就多诡异。当家人惊慌失措的帮他恢复到正常姿态时,这位大明王朝的正二品武官终于不再呼号,可呼吸也随之停止了。他去世的消息传到河南彰德府(今河南安阳市),时任赵王朱瞻塙(音què)不禁拍手称快。

“庚寅……左军都督府都督佥事王瑜卒。瑜,字廷器,直隶山阳人,由淮安卫总旗调常山护卫。永乐中有密谋不轨者,瑜发其事。太宗皇帝嘉之,授辽海卫正千户。洪熙改元升锦衣卫指挥同知。宣德八年升都指挥佥事,署左军都督佥事,佩漕运印充左副总兵镇守淮安。十年实授前职。至是以疾卒,赐葬祭。瑜,雅尚文学,为指挥用法,平恕门杜私谒,为镇守宽大不猛务,以德服人,喜观史册,每读忠臣烈士传,慨然歆慕不已,遇奸臣贼子则切齿恨之。但发不轨事有枉者。死之日,自束两手如高悬者,号呼救,解而卒。”(《明英宗实录》)

赵王朱高燧剧照

死者为大,且实录对王瑜的评价极高,按理当为尊者讳、为逝者讳。结果却将其去世前的丑态如实记录,根源就在于藏在其中的“永乐中有密谋不轨者,瑜发其事”和“但发不轨事有枉者”这两句之中。所谓的“谋不轨”,指发生于十六年前的赵王朱高燧谋逆案,死于此案屠刀之下的人为数不少。关键这场谋逆案还存在着诸多不合理之处。而王瑜这个首告者,却在这场血雨腥风中,由小小的常山护卫总旗一跃成为实职千户,从此平步青云。

既然赵王谋逆案能惹起偌大风波,那么身处漩涡中心的朱高燧结局又会如何,他生平哪些可以一叙的故事呢?

长期镇守北京的嫡幼子

朱高燧,生于洪武十五年(1383年)十二月十六日,为明太祖朱元璋的第十五孙,明成祖朱棣的嫡三子,生母仁孝文皇后徐氏。

《皇明祖训》规定“亲王次嫡子及庶子,年及十岁,皆封郡王”,《明太宗实录》靖难时期的相关记载称朱高燧为“三郡王”,可以推断他在洪武朝已受封郡王,只是郡号没能流传下来。

洪武三十一年(1398年)闰五月,明太祖驾崩,随即皇太孙朱允炆即位。他上台后在随侍文官们的忽悠下,手段酷虐的暴力削藩,几乎不给叔叔们留活路,最终逼反燕王朱棣这位四叔。

靖难之役事起,居于弱势的朱棣一方为夺得最终胜利,可以说是居家参与,燕世子朱高炽与母妃徐氏留守北平,力确保大本营并保障后勤,次子高阳郡王朱高煦随父出征叱咤疆场,朱高燧作为老三则协助兄长守北平。因大哥与母妃的光芒太过耀眼,他显得默默无闻,可细翻史籍依然能找到他曾出过力的痕迹。

卢沟桥横跨的永定河又称卢沟河

建文二年(1400年)四月,燕军在白沟河之战中大败南军,迫使曹国公李景隆退守济南。朱棣本打算一鼓作气拿下济南,可在此战中打出自己名声的靖难名将平安,率军在外围不断袭扰,甚至意图切断燕军的后勤补给线。为此朱棣于当年七月给朱高炽去信,让他派朱高燧率军南下,配合自己以疑兵之计来打破对方的企图。面对平安这位猛将,朱高燧很好的完成了自己的任务,可见他的能力也不弱。

“‘……汝即令高燧将万余人南出,初营于彰义,明日移营卢沟河西,又明日营良乡,如将与我军合势者。使敌闻之,必狐疑不敢轻进。四五日后令高燧率军复回,敌必再来觇。往返踰旬日,则我之粮舟及新军皆过直沽矣。’世子如上旨行之。已而平安觇知,果蓄疑不敢出。”(《明太宗实录》)

建文四年六月十三日,渡江而来的燕王朱棣在曹国公李景隆、谷王朱橞的接引下,由金川门杀入京师,建文帝在皇宫举火自焚,持续四年的靖难之役以朱棣胜利告终。四天之后,燕王殿下正式称帝。

永乐二年(1404年)四月初四,明成祖正式册封诸子,原燕世子朱高炽被册立为皇太子,高阳郡王朱高煦进封汉王,朱高燧这位三郡王则受封赵王。

皇太子善守、善理财,汉王则勇武盖世被父皇认为“类己”,二人能力都极其卓越,令明成祖于立储一事上犹豫再三,拖了两年才下定立储的决心。关键汉王本身也野心勃勃,早在靖难时期便有夺嫡之心,以文官为主的太子党与受武将支持的汉王党长期斗争不断,这也让朱高燧捡了个不小的便宜。

北京明城墙遗址公园

永乐元年(1403年)正月,礼部尚书李至刚等奏称,北平是皇帝“龙兴之地”,应当效仿太祖高皇帝中都之制,立为陪都。当年二月,明成祖下令改北平府为顺天府,升格为陪都,设北京留守,及各行中枢衙门,负责管理原北平省现北直隶的各项事务。

对朱棣而言北京有着特殊的意义,对朝廷而言它的战略位置又及其重要,故需重量级人物留守。起初由朱高炽这位燕世子留守,可永乐二年正月他被召回南京,随即受封皇太子,自然得按制留居南京,不可能再去北京。而汉王朱高煦在父皇有意无意的纵容下与大哥斗得你死我活,也不可能出镇北京。最终这一重任落到了朱高燧头上。

册封之后,汉王的藩地在第一时间被确定为云南省云南府(今云南昆明市),只是因其不愿之国而作罢。赵王的藩地则一直没提,不过从其封号可以看出最初的设想当在北直隶境内。

经过审慎考量,明成祖永乐三年(1405年)二月十七日,正式下诏命朱高燧出镇北京,实则将北京当成了赵国的临时藩地。比如赵王朝觐皇帝回北京时,实录的用词为“还国”与“还北京”并存。再比如,按照规矩藩王之国后当建立山川坛、社稷坛等,按时祭祀本国的相关神灵。明成祖听取礼部的建议,以顺天府的社稷坛、山川坛来祭祀赵国的社稷之神,及赵国的神山北岳恒山(此指河北曲阳的古北岳大茂山)和北镇医巫闾山。

“壬午……先是礼部尚书李至刚等言:‘赵王国国应祭山川、社稷等神,未有坛。所请改顺天社稷坛祭社稷。古制留守无祭山川之文,而赵地北岳恒山、北镇医巫闾皆当祭,请改顺天府山川坛祭山川。’上曰:‘祭祀大事。其与六部大臣及翰林院儒臣再议。’至是,吏部尚书蹇义翰林学士解缙等言:‘《周礼·地官》:‘凡建邦国,立其社稷。’《文献通考》云:‘诸侯有国。其社曰侯社。’亲王留守之祭固无明文,然礼有可以义起者。今赵王留守北京,当别建国社稷山川等坛致祭,宜如礼部所议。’从之。”(《明太宗实录》)

在此之前,明成祖下令设立赵藩护卫:常山三护卫。以彭城卫为常山中护卫,永清左卫为常山左护卫,永清右卫为常山右护卫,同时设立常山群牧千户所。配上由翰林院编修升任赵府左长史的赵王恩师陆具瞻等长史司团队,赵国的体系正式成型。

自永乐三年初出镇北京,到永乐十五年(1417年)止,朱高燧镇守北京长达十二年之久,期间除父皇几次北巡北京,及第一次亲征漠北时由皇长子朱瞻基留守外,绝大部分时间北京的一应事务由他主持。

明成祖剧照

可见明成祖对其给予厚望,而朱高燧也没让父皇失望,很好的完成了自己的职责,为此做出了不小牺牲。比如永乐五年(1407年)七月,他的生母徐皇后病逝,按理作为亲子受到讣告当立即启程奔丧,可因为北元实力复兴,北方不靖,身负镇守之责的他直到永乐六年正月才得以奉旨入京奔丧,且次月便匆匆返回北京。

“(正月)甲戌,赵王高燧奔仁孝皇后丧始至。属时北边有警,故缓云……(二月)壬午,赵王高燧还国。”(《明太宗实录》)

疑点重重的赵王谋逆案

永乐十四年(1416年),明成祖召集群臣,正式提出迁都北京的议案,打草搂兔子的把持反对意见的臣子都惩戒了一遍。自此再无人敢明着反对迁都。永乐十五年,准备达11年之久的北京皇城营建工程正式启动。

同年三月二十六日,安排好南京相关事务的明成祖再次北巡,于五月初一抵达北京,从此常驻于此不在回銮南京,虽然尚未正式迁都,但北京成为事实上的大明帝国都城,随驾而来的各行在衙门维持着中枢的运转。

北京即将升格为京师,且皇帝亲临,并长期驻銮于此,自然用不着他人代为镇守。何况随着出镇日久,朱高燧的野心也膨胀了不少。比如驸马都尉袁容几乎将都指挥款台打死之时,便牵扯到他。

袁容,大明开国功臣、左都督袁洪之子,朱棣的大女婿。洪武二十八年(1395年)娶燕王的嫡长女永安郡主为妻,成为宗人府仪宾。永乐元年(1403年),永安郡主进封永安公主,他成为驸马,同时因靖难之役中的功勋受封广平侯,同时以掌北京留守行后军都督府事的身份执掌北京军事。

赵王朱高燧剧照

永乐四年(1406年),都指挥款台骑马途径袁容府邸,因没有依规下马礼敬,被袁打驸马逮住一顿痛殴。

明成祖知晓后很是气愤,一来款台在靖难时立过功,属于从龙之臣,二来自大明立国起并无过驸马府需下马礼敬之策。最最关键的是,镇守北京的赵王朱高燧竟然跟姐夫沆瀣一气,将此事压着不报。也正因此,明成祖给朱高燧去了一封措辞严厉的信,警告之意溢于言表。

“(八月)乙巳,赐赵王高燧书曰:‘比闻都指挥款台乘马过驸马都尉广平侯袁容之门,怒其不下,棰楚几死。款台,靖难功臣,岂当非礼陵辱!尔非不知,曷不以闻?自洪武以来,往来驸马之门,何尝有下马之令。晋王敦为驸马,纵恣暴横,卒以悖逆灭亡。覆輙在前,可再蹈乎!此书观毕,仍以示容,其受使令。辱款台之人,悉械送京师。”(《明太宗实录》)

永乐八年第一次亲征漠北时,让皇长孙朱瞻基留守北京,赵王辅佐,就不无敲打之意。

永乐十一年(1413年)八月,明成祖又下旨革除赵藩群牧千户所,并稽核常山三护卫员额,将“正员额外者”统统调往其他卫所。实录虽没点明所为何事,但想来应是朱高燧又作妖了。

经过几次敲打,朱高燧的军政大权被逐渐弱化。永乐十四年(1416年)三月,明成祖借着惩治心怀不轨的汉王朱高煦,顺带给赵王也安排了新去处:河南彰德府。然而赵王本人却拖着不肯之国,一直留在北京。明成祖也无可奈何只能由着他去了,毕竟是幼子吗,当然会有一份“特权”。比如永乐十年(1412年),他给赵藩长史赵季通和董子庄的敕文中,便称年已30岁的赵王殿下“年少”,多少有点儿子不管多大,永远是小孩子的意味。

“(正月)丁未,升国子监司业赵季通、董子庄为赵府长史。敕曰:‘朕子赵王年少恒牛网,不务学问,所行多愆礼度。今简尔等为长史,宜悉心辅导,谕以德义,使博穷经史,以知古先贤之行事,及修身齐家治国之道,屏绝邪佞,亲近忠良,随事规诲,务归于正,以承藩辅之重。《祖训》云:‘凡王国文武之臣,能守正规谏助王,保全其国者,毋轻易凌辱。朝廷闻之,亦以礼待。’尔等慎毋阿顺苟容,畏缩不言,以负朕委任之意。’”(《明太宗实录》)

所以当永乐二十一年(1423年)五月,常山中护卫总旗王瑜告变称,有人企图毒杀陛下,拥立赵王为帝时,明成祖才会大发雷霆之怒。

当时大明刚刚迁都北京,而蒙古草原之上,北元残余势力在汗廷太师、大明和宁王阿鲁台的多年努力下得以复兴,频频南下袭扰边境,明成祖不得不再次开启御驾亲征,于二十年、二十一年、二十二年连续三次亲征漠北。皇帝忙于征讨,国事自然由太子朱高炽代为处理。

黄俨剧照

朱高炽与父皇身边的宦官特别不对付,由其是是黄俨、江保等人。当然这也是有历史渊源的。

黄俨乃朱棣还是燕王之时便跟在身边的宦官,历来深受信任,永乐时期多次奉命出使朝鲜。早在靖难时期他便与当时还是燕世子的朱高炽闹翻,与三郡王朱高燧为善。建文三年(1401年),建文帝听取方孝孺的意见设计离间燕王、燕世子父子时,黄俨便深度参与其中,在朱棣面前诬告世子暗中勾结建文帝,事败之后也没受到处罚。

迁都北京后,眼见皇帝逐渐老去,太子大权在握,唯恐朱高炽即位后跟自己算旧账,遂在皇帝耳边嚼舌根,说太子的坏话,意图推赵王上位。这一措施果然有效,明成祖虽然未对太子动手,可父子俩见面的频率明显降低。

为使自己的计谋得逞,黄俨还通过小道消息向外界放话称皇帝有意赵王。常山中护卫指挥孟贤听到风声后心生从龙之念,钦天监官王射成与他相善,闲谈中向其透露自己夜观天象,过不了多久当有紫薇之变。

于是乎孟贤变得愈发热切,纠合林前卫指挥彭旭等密谋先用毒药毒杀皇帝,而后劫持公、侯、伯、五府、六部大臣,废太子朱高炽,而立赵王朱高燧为帝。

事发之后,明成祖怒不可遏,命太子将孟贤等一干与案人员尽数缉拿,同时召集太子、赵王,在京公、侯、伯,及都督、尚书、学士齐聚右顺门,亲自审问。事后将孟贤等人下锦衣卫狱,最终连同其党羽并诛之。

至于赵王,毕竟是自己的亲儿子,只盯着他问了句:你究竟参与了没?此时朱高燧早已被吓坏,战战兢兢地无法言表。关键时刻太子站出来为弟弟打圆场,表示此乃下面之人所为,高燧肯定不会参与其中。老父亲竟借坡下驴,轻轻就把此事揭过,赵王本人竟然没受到任何惩罚,甚至连让他之国都没提。

“己丑,常山中护卫总旗王瑜王变告……上览所伪撰遣诏震怒,立捕杨庆养子斩之。上顾高燧曰:‘尔为之耶?’高燧惴栗不能。皇太子为之营解曰:‘高燧必不与谋,此下所为耳。’上命文武群臣及三法司鞫治贤等。翼日群臣奏贤等所犯大逆,具有显实,当并寘极典,籍没其家。上曰:‘即日皆籍之。王射成以天象诱人速诛之、贤等更穷鞫,毋令遽死。’遂下锦衣卫研治。未几并其党悉诛之。”(明太宗实录)

赵王朱高燧剧照

赵王谋逆案看似证据确凿,然而细细品读,整个政变过程却漏洞百出。遗诏何等重要,可负责起草的居然兴州后屯卫老军高正。是赵王府连一个读书人都没有了吗?非要让一个大头兵来写遗诏。然后告密者王瑜好巧不巧的正好是高正外甥,其本人没有参与其中,却又好巧不巧的知晓了密谋的详情。

事后,赵王的势力被连根拔起。王瑜则被提拔为辽海卫正千户,这到还说得过去。可明成祖驾崩后,王瑜的升迁之路如同坐了火箭,在洪熙朝升任从三品的锦衣卫指挥同知,这是何等的神奇。

更为关键的是,发生如此谋逆大案,当老爹的竟没有动常山三护卫。要知道当年汉王朱高煦表现出谋逆意图时,汉府左右二护卫直接被削除,只给保留青州中护卫。而然永乐二十二年(1424年)十一月,赵王突然上疏请辞常山左右二护卫,朱高炽这位新皇帝推辞一番后欣然接受。

所以要说赵王谋逆案没有什么猫腻在其中,说破天去阿越都不会信,毕竟当过多次监国太子的常务副皇帝朱高炽陛下可不是什么白莲花。

摆烂求安稳的赵王

赵王谋逆案后,朱高燧十分清楚自己不是大哥的对手,于是乎开始摆烂,往后余生安安分分地当一个随波逐流的闲散王爷,顺便通过适当的利益交换给自己、给子孙谋点福利。

永乐二十二年(1424年)七月十八日,明成祖在回师途中驾崩于榆木川(今内蒙古多伦西北),享年六十五岁。次月,皇太子朱高炽即位。这本来是一场寻常的皇位迭代,可国人以谦逊为本,故皇帝即位前得来一出“三进三辞”的戏码:各方代表劝进,太子谦辞,如此往复三次,才正式登基。

赵王朱高燧作为与太子一家关系最亲密的在京亲王,陪大哥演了三回“三进三辞”游戏。

先是八月十三日,朱高燧代表宗室上笺劝进,表示:“国家之继统,天位之传序,必归嫡长之尊,此自古帝王之大经也。”请求大兄速速即位。在各方劝进下,朱高炽当月十五日称帝。

九月十三日,又与文武群臣共同上疏请立皇后,表示“自古圣君之御天下,必有圣后以配之”,“兄嫂皇妃殿下徽柔懿恭,端庄淑慎,禀坤之顺俪,乾德之刚建,下克尽于慈仁”,请求立太子妃张氏为皇后。

诚孝张皇后剧照

同月二十一日,又上请立皇太子表,表示“继天承统永世之图,命嫡建储正邦之本,所以隆社稷之庆,所以系华夷之心,国家典彝古今一揆”,“皇太孙体居震位,资禀乾刚,天实纵以多能”,正是皇太子的最佳人选。

朱高燧如此尽心自然有所回报,九月十三日明仁宗下诏“礼增诸王禄”,赵王作为今上胞弟,加米二万石,加上此前的一万石,岁禄高达三万石皆为本色,同时岁加钞十万,又赐予黄金五百两、白金五千两、锦百匹、纻丝二百疋、罗二百匹、纱二百匹、胡椒五千斤、苏木五千斤、钞五百贯、良马百疋。赏赐可谓是异常丰厚。

当然有些事该来的还是会来。永乐朝赵藩的藩地已经确定,按理说此时年仅不惑的赵王殿下早就该之国了,不过老爹惯着他,没有强迫。待到大哥上台,双方面和心不和,自然不会再由着你。还是在九月,明仁宗诏令礼部、工部共同负责彰德赵王府的营建工程。

说实话赵王府的营建时间非常仓促,以“群治”(当为郡治即彰德府衙)与彰德卫署为基础,按照规制对已有建筑进行修缮,并从德州调用部分松杉料用以营建。

“(十二月)甲子,赐书赵王高燧曰:‘前所遣人自彰德还言:群治与卫相邻,已皆令并入王府,其屋有百余间,已命工部差人先往脩理。贤弟亦可差的当人同往经度。虑此未足府中之用,又命工部于德州迤南宫营造木内运松杉料二百间赴彰德,颜料灰漆砖瓦亦令工部措办。府中可便遣的当人在彼收受俟。贤弟至国,支分起造庶得称意。中护卫有三千人长陵用工者,今以发还本卫,并报知之。’”(《明仁宗实录》)

洪熙元年(1425年)三月,赵王辞陛之国彰德府。从王府开始营建到朱高燧就藩,仅仅用时四个月,即便自营建诏令发出的九月算起,也才七个月。是故很多配套设施都没能置办齐全。

当年七月,行在工部奏称赵国的社稷、山川、祭器、乐器、冠服等,或不完备或年久失修,实在不成体统,请求给予增补。是以明宣宗在九月命工部制造奉先殿供奉太宗皇帝、仁宗皇帝的祭器时,命其将赵国各坛祭器也一并制作。宣德元年(1426年)正月,在彰德府的奏请下,又调拨购买各种物料,营建赵国社稷、山川等坛。

赵王府遗存:安阳高阁寺

赵王如此识大体,自然也该给些甜头。

洪熙元年三月二十四日,刚离开北京六天的朱高燧,在途中突然上疏称,自己走的匆忙北京赵王府存留的十二万石禄米,没能一道带走,请求朝廷帮忙运往彰德。明仁宗接报表示此事无需如此麻烦,直接命户部从彰德府周近仓库中调拨相应数量的粮食给赵藩。

“甲午,赵王高燧奏:‘王府旧存禄米十二万石在京,乞官为运赴彰德。’上命户部于彰德附近仓内,支粇米十二万石给之。赐书答赵王曰:‘贤弟有所欲,为义当从更。但月下军民之困未苏,京师输运不足者,亦不以劳之。念王府日用不可阙,已敕户部于彰德附近仓内支粇米十二万石送王府。王府之米在京者,朝廷留用。庶几两便。’”(《明仁宗实录》)

洪熙、宣德时期,汉王朱高煦意图夺嫡是永恒的重大课题,特别是宣德初年,朱高煦反意愈发浓厚。为避免自己被卷入其中,朱高燧对自己的言行举止极其注意。

宣德元年六月,定州(今河北定州市)男子刁二背着一个黄包袱,上门求见,表示用要事需当面向赵王陈述。朱高燧机敏地命人将人暂时拿下,当众打开包袱,发现内中为一些妖言惑众的东西,遂即刻上奏朝廷,请求处置,以撇清自己。

“己巳……赵王高燧奏:‘定州男子刁二背黄袱诣府求见,云有所陈。开袱视之,惟素黄纸二幅、白纸二幅,一画花、一画人。此妖妄也,不敢隐。’上命锦衣卫鞫之。因顾侍臣曰:‘赵叔不得不言。使赵叔不言,小人举以言之,便造为离间。比年陈告王府多事类此。’侍臣曰:‘赖陛下日月之明,小人之计不行,宗室之福也。’”(《明宣宗实录》)

大侄子虽然表示对赵王的做法极其满意,可朱高燧不敢掉以轻心。当年七月又给大侄子明宣宗去信,表示自己在京时曾于广有仓存有禄米八百五十石,请将这些粮食划归户部。明宣宗大度的表示赵王叔刚就国,用度所需颇多,让漕运总兵、平江伯陈瑄从漕运中拨给,如数运往彰德。

朱高燧的预感并没有错,当年八月初一二哥汉王朱高煦叛乱,仅仅二十一天后,便被御驾亲征的大侄子平定,整个过程如同儿戏。事后,词连赵王。

先是法司要求惩治赵王,甚至建议趁势移兵彰德,将赵王一并拿下。明宣宗假惺惺地表示赵王叔乃朕亲叔,自来亲厚定不会参与其中。其后数月上到户部尚书夏元吉,下到言官,纷纷上疏要求处置赵王。

明宣宗剧照

当年十二月,明宣宗给朱高燧去信,表示自己对是绝对信任王叔的,因此将群臣的声音都压了下去,然唯恐有小人为图富贵,假借王叔的名头结为邪党,到时即便王叔父子有忠爱之诚,也有口难辩,所以您看如何才能让我叔侄保持两无嫌疑,同享贵富于永远呢?随书还附上汉王一党牵扯赵王的供词,及群臣的奏章。

大侄子意欲何为,他朱高燧岂能不清楚。宣德二年二月,赵王殿下上疏朝廷,先是感谢了皇帝陛下的信任,随即表示为洗脱嫌疑,愿辞护卫。明宣宗在群臣感慨一番,下令将赵藩硕果仅存的常山中护卫及群牧千户所,尽数外调。

“上览奏语侍臣曰:‘朕本无意于此,今王欲纳兵卫以杜人言,以求自安,当从之。’复书赵王,命存仪卫司官校以给使令。而遣驸马都尉广平侯袁容往,调常山中护卫及群牧千户所官军赴永平、山海、卢龙、抚宁四卫,官凡八十八人,旗军千九百七十余人。”(《明宣宗实录》)

自此朱高燧手上再无军权,不过据实录后续记载观之,赵藩群牧千户所应当重建了,具体时间不详。

三场婚姻,三位王妃

最后再来聊聊,朱高燧的婚姻情况。

洪武三十五年(1402年)十月初二,明成祖册封都督徐章之女为三郡王朱高燧正妃。永乐二年(1404年)四月初四,朱高燧受封赵王,徐氏也一同进封赵王妃。

这是一段彻头彻尾的十足的政治婚姻,皆因徐氏的舅舅何福圣眷正隆。何福在洪武初年便以累功升至金吾后卫指挥同知,其后多次随颖国公傅友德、凉国公蓝玉、江阴侯吴高东征西讨,颇有建树。洪武后期官拜平羌将军,多次率军征讨西南各蛮,算是军中宿将。

靖难时期,已升任左都督的何福站在建文帝一方,曾会同盛庸、平安等率南军多次与燕王相抗,虽然战败,却入了朱棣的法眼,认为其乃知兵宿将。故待他称帝后,推诚任用何福为宁夏总兵。以徐氏为朱高燧正妃正是笼络于他。

何福以左都督的身份先担任宁夏总兵,后出任甘肃总兵,在西北多年颇有建树,也善于规避嫉嫌,因此深得皇帝信任,但凡有所奏请大多准奏。永乐七年九月,更是因功受封宁远侯。

亲王妃冠服

然而长期执掌一方大权,终究让他的心态发生了重大变化,变得骄傲自大起来。永乐八年(1410年),明成祖第一次亲征漠北,何福从征,统领左哨,算是方面统帅。然而期间他屡次违背节度,擅作主张,惹得随行文臣大为不满,纷纷上疏弹劾,虽被皇帝压下,但他听后颇有怨言。

班师后,都察院再次对何福发起弹劾。何福大惧,自缢而亡。明成祖闻讯大怒,朕已经够维护你了,结果给我来这么一出,咋滴,我这皇帝很没容人之量是吧。既如此,朕就放纵一回,下令追夺其爵位,宁远侯一代而绝。

徐氏本就是明成祖为宽慰何福之心而进行的联姻工具人,舅舅身死名陨,她再无政治价值,关键这么多年下来也没能给朱高燧留下一儿半女,遂沦为宁远侯案的政治牺牲品。

永乐九年(1411年)三月,明成祖以徐氏没有子嗣,又屡屡举止不端而不知悔改为由,将其废黜,让其在赵王府中闲居,怡养终身。

“乙亥……敕赵王高燧曰:‘徐妃既无子,又数诳诞不悛,可令闲居善养之,终其身。将别选名家女为尔之妃。’徐本何福之甥,其初有过也,以福故优容之。福死,徐不悛改,遂有是命。”(《明太宗实录》)

同年十二月,册封黔国公沐晟之女为赵王妃。

沐晟乃已故西平侯、追封黔宁昭靖王沐英的次子,因大哥沐春无子,成为第三代西平侯,永乐六年(1408年)七月,因在平定交趾的过程中立下赫赫战功,进封黔国公。

沐晟比赵王朱高燧大了两轮都不止,可从辈分上论,二人属于同辈,因为其父沐英为明太祖的养子,与当今皇帝同辈。朱高燧的妹妹、朱棣的第五女长宁公主还下嫁给了沐晟的五弟沐昕。

黔国公沐晟剧照

但沐家世镇云南,已有三代,在当地威望极隆,期间朝廷曾多次渗沙子,可无不以失败而告终。为笼络沐家,朱棣也顾不得什么辈分不辈分了,让儿子娶理论上的侄女为妻。这又是一桩政治婚姻。

永乐二十一年(1423年)二月,赵王继妃沐氏去世,赐谥曰“恭惠”。从目前已有的史料观之,明代亲王妃拥有独立谥号的极其罕见,可见明成祖这位公爹对沐氏的重视程度。唯一可惜的是沐氏也没能给朱高燧留下一儿半女。

两桩婚姻都是政治联姻,估计朱高燧的心也是累了。他共育有三子三女,其中长子朱瞻坺(音fá)和次子朱瞻塙皆为妾氏翁氏所生,她当是其最心爱的女人。

父皇去世后,朱高燧非常识时务,博得了大哥的谅解与友爱,凭借着“上笺劝进”和“上疏请立皇后”两大功劳,换得皇兄同意册立翁氏为继妃的机会。当年十月初八,明仁宗册立皇后的同时,册封翁氏为赵王妃。

“己酉……命太子少保兵部金幼孜持节册封翁氏为赵王妃,册文曰:‘国家封建亲王,所以隆藩屏,必茂选贤女为之妃,所以资其内治。况朕同气。致其配之贤,又有多子之祥,典册之颁所宜必举咨。尔翁氏,皇考之世选于名家,为朕弟赵王之配,孝顺恭和,淑德昭著,且其子长,今特授以金册,封尔为赵王妃。尔尚益懋乃德,内助家邦永宗藩。钦哉!’”(《明仁宗实录》)

翁氏得以扶正,其子顺理成章的成为嫡子。三日后的十一日,明仁宗册立朱瞻基皇太子,同时大封宗室,朱瞻坺受封赵世子,朱瞻塙被封为安阳王。

阿越说

朱高燧的前半生先是协助王兄留守北平,其后独镇北京十余年,可谓是意气风发。然而赵王谋逆案之后,在皇兄、大侄子的阴影遮蔽下,变的谨小慎微,唯恐越雷池一步,小日子过得不说极度难捱吧,也是极其苦闷。

比如宣德三年,掌彰德卫事都指挥王友,竟然因为一点矛盾,挟私报复,率兵将赵王府团团围住,意图逼反赵王。好在赵府养马小厮在朱高燧的授意下拼着性命偷偷赴京告御状,才是王府之围得解。

然而王友受到的惩罚仅仅是降敕切责,也就是降旨将他批评了一番,这是侵凌亲王应有的惩罚吗?

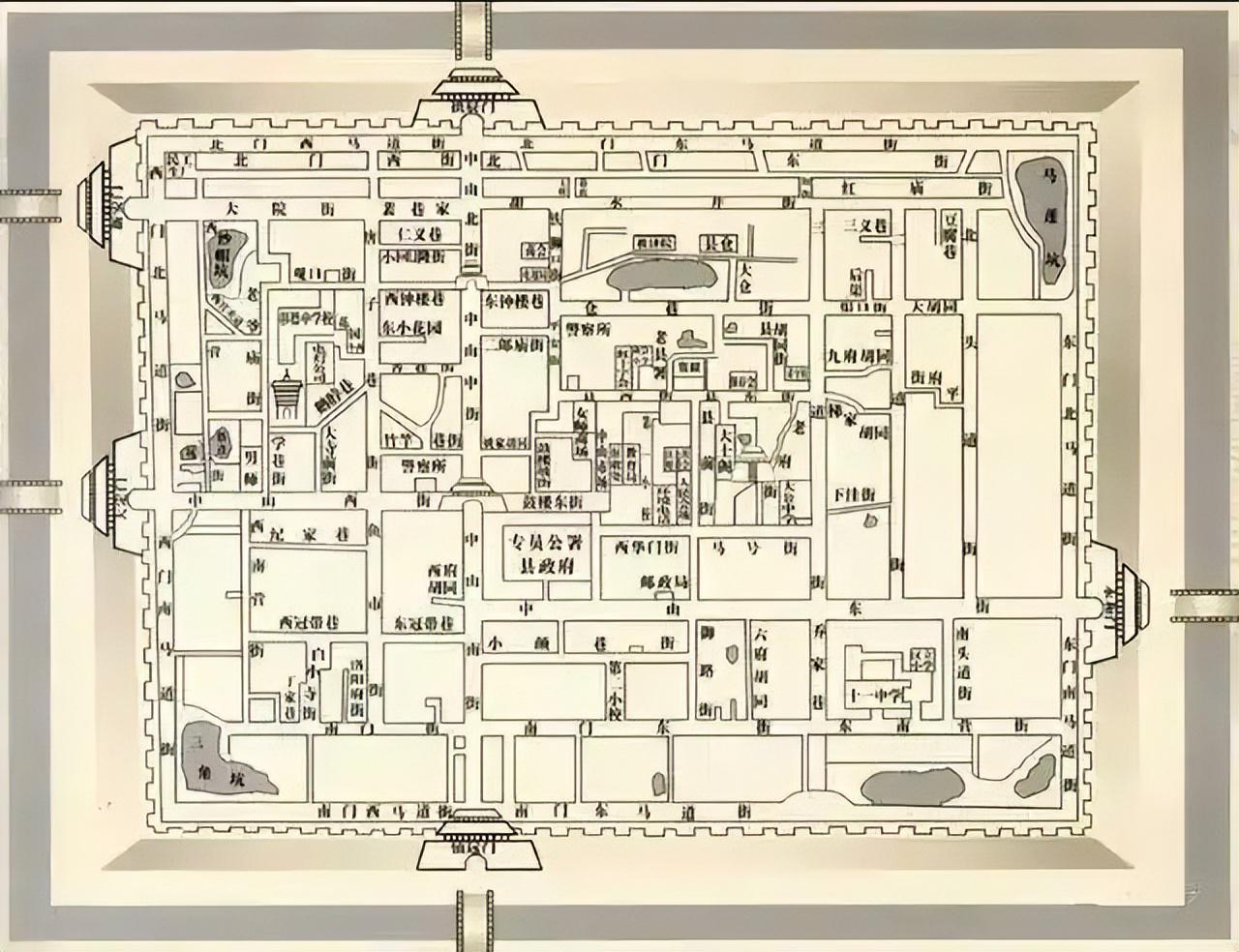

彰德府城图

关键王友并不善罢甘休。当年三月,周藩因为夺嫡之争,汝阳王朱有爋(音xūn)授意五弟新安王朱有熺派人偷偷潜伏到彰德,将一封伪造四弟祥符王朱有爝联络赵王一起谋反的信件故意射到彰德府西门外护城河边。

此信恰巧被王友所得,这下他如获至宝,一面派人呈送京师,一面再次兵围赵王府,甚至动用了火炮,连河南三司都被其惊动。

当皇帝召集除赵王外的各方入京审查后,发现此事纯属构陷,汝南王、新安王因此被废为庶人。王友呢,先被锁拿入京,而后被皇帝宽宥,只是降职为指挥同知,调往宣府守边。

“(宣德三年闰四月)乙未……掌河南彰德卫事都指挥佥事王友有罪,降指挥同知。友,先守彰德,骄纵贪虐。会赵王府中有妄言王阴事,友闻之不以奏,辄发官军火器攻具围王府,纵骑士驰骤城中,及于城北门放炮。人民惊骇,河南三司官亦奏友不法。遂执至京,命御史讯之,论罪当杖罢职戍边。上宥之,左迁指挥同知,令往宣府备御。”(《明宣宗实录》)

这对他的身心造成了不小的影响,就藩后身体日益衰败。宣德五年(1430年)初,朱高燧疾病缠身。明宣宗闻讯,派出中官携药疾驰而往进行探问,当年闰十二月,又一次因王叔病重派中官驰驿往视,这次还带上了御医盛启东,可见赵王的病情较前起有所加重。

大侄子几次三番的探视、赐医终究没能挽回他的生机。

宣德六年(1431年)八月二十六日,赵王朱高燧因病薨逝,在位28年,享年50岁。实录对他的评价为“奉藩甚恭,而重贤礼士,未尝有过”,并赐谥曰“简”。一向对宗室苛刻的明宣宗,很是难得的为王叔“辍视朝三日”,要知道一般亲王去世,他只愿意辍视朝二日。

实录在总结赵简王的生平时,只提到永乐七年(1409年)因“行而邪说,左道之人多见进用”,被巡狩而来的父皇惩戒,诛杀长史顾晟,并将围绕在其身边的小人一网打尽,其本人也被褫夺冠带,不许入侍。后改以赵季通、董子庄为长史,“二人同心匡辅,朝夕左右讲论载籍,王亦易心听纳,务循礼法,惇行孝敬事”。却对更严重的赵王谋逆案只字未提。再对比一下明成祖对这两件事的处置方式,可见赵王谋逆案有多水。

一鼎盈提示:文章来自网络,不代表本站观点。